Le médicament et son apport aux patients

Autisme : vers les premiers traitements ?

Mais les projets de recherche se multiplient et de nombreuses pistes sont explorées.

(Maj : 30.03.2023)

C’est le nombre de gènes (environ 200) impliqués dans les troubles autistiques identifiés par plusieurs équipes de recherche à travers le monde.

Le premier gène impliqué dans les troubles autistiques a été identifié en 2003 par l’équipe de Thomas Bourgeron, professeur en génétique humaine à l’Université Paris Diderot.

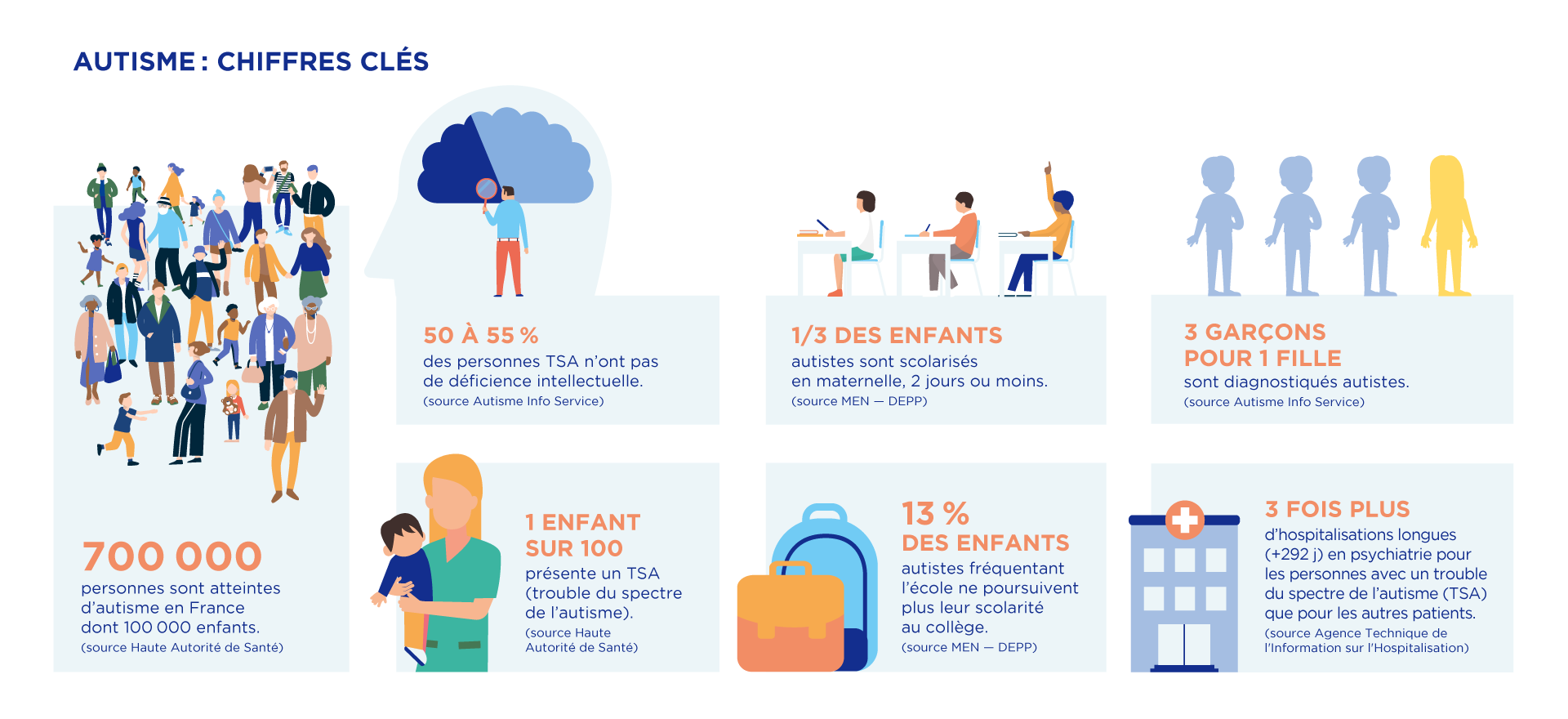

● Un enfant sur 100 présente un trouble du spectre autistique, mais la prévalence pourrait être supérieure (1). Une personne sur 50 dans le monde pourrait recevoir un diagnostic d’autisme. (2)

● Les troubles du spectre autistique apparaissent dans l’enfance, mais ont tendance à persister à l’adolescence et à l’âge adulte.

● Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) forme un spectre de troubles du développement humain caractérisé par des anormalités dans les interactions sociales et la communication ainsi que par des intérêts restreints et des comportements répétitifs.

Parmi les troubles de la socialisation, sont notamment décrits les signes suivants : isolement excessif, passivité sociale, demande excessive d’attention, retard de langage (3). Mais les troubles du spectre autistique peuvent couvrir des réalités médicales différentes, notamment en termes de cognition.

● Le délai moyen pour obtenir un diagnostic est de 446 jours.

● Seulement 11 % des personnes autistes disposent d’un logement personnel.

● Trouver des traitements : pour le moment, il n’existe aucun traitement capable d’améliorer très significativement la qualité de vie des personnes souffrant d’autisme.

La prise en charge est uniquement symptomatique et passe par des thérapies éducatives personnalisées. Ces dernières obtiennent un maximum d’efficacité lorsqu’elles sont appliquées à un stade précoce du développement de la personne. (2)

● Mieux caractériser l’autisme : en partenariat avec l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et l’Institut Roche, la fondation FondaMental conduit un projet de recherche biomédicale en ce sens.

Lancé en 2012, InFoR-Autism (4) poursuit 4 objectifs :

1. identifier les facteurs génétiques impliqués dans les troubles du spectre autistique ;

2. étudier les phénotypes cliniques, cognitifs, immunologiques, biochimiques des patients ;

3. rechercher des biomarqueurs (cliniques, neuro-anatomiques, immunologiques, biochimiques…) stables dans le temps afin de mieux caractériser la pathologie ;

4. faciliter le diagnostic et améliorer la prise en charge.

Pour ce suivi de cohorte, 120 patients et 60 volontaires sains, âgés de 6 à 56 ans, ont effectué plusieurs visites au cours du temps, accompagnées d’examens cliniques, biologiques ou d’imagerie.

● En 2012, le consortium EU-AIMS a été créé avec plusieurs équipes européennes.

En 2018, ce projet a été reconduit sous l’intitulé AIMS-2-Trials. Financé par l’Union européenne, il regroupe 48 partenaires académiques et industriels de toute l’Europe. Il a pour objectif d’identifier de nouveaux biomarqueurs de l’autisme permettant d’améliorer le diagnostic d’une part, et l’élaboration de traitements d’autre part.

Ce projet inclut des milliers de participants, à la fois des nouveau-nés, des enfants, des adultes, et suit leur développement pendant plusieurs années.

De plus, il regroupe des données cliniques, génétiques et d’imagerie cérébrale, ce qui permettra d’acquérir une compréhension d’ensemble de l’autisme, à différentes échelles.

Cette quantité de données sans précédent dans les études sur les troubles du spectre de l’autisme en Europe devrait permettre d’identifier des sous-groupes de patients TSA, et de contribuer à la découverte de traitements adaptés à ces sous-groupes.

● En mars 2023, 30 essais thérapeutiques menés par les industriels étaient en cours dans les troubles du spectre autistique.